最近在專注「青少年/青春期」相關的課題,很多家長面對這個階段的孩子,不免會想,曾經總是黏著我們、嘰嘰喳喳分享學校趣事的孩子,現在卻變得沉默寡言?當我們問:「今天過得怎麼樣?」換來的只是簡單的「還好」、「沒什麼」,心裡難免會有點失落,甚至擔心是不是親子之間的距離變遠了。

由嘰嘰喳喳到變得沉默

這種變化,很多父母都經歷過,也許你曾試著主動關心,卻發現孩子敷衍回應,甚至直接回避對話。這時候,我們容易感到無助,懷疑是不是自己做錯了什麼。其實,孩子的沉默並不一定是拒絕,而可能只是他們成長過程中的自然變化。他們開始有自己的小世界,正在探索自我,而不再像過去那樣無條件地向父母傾訴。

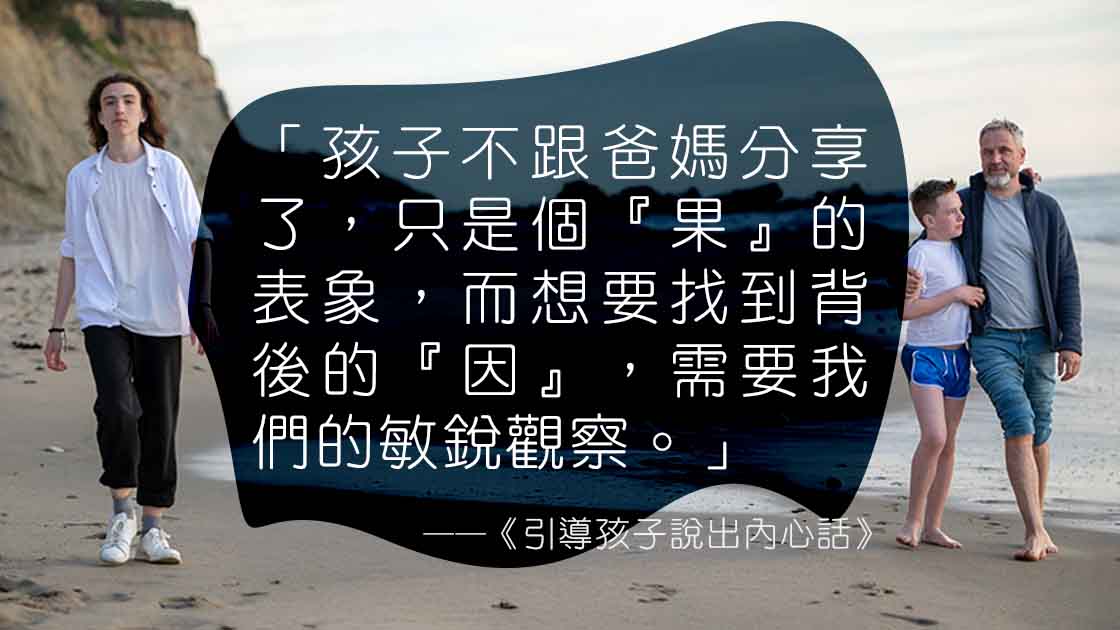

不願分享只是「果」,我們要找出當中的「因」

然而這並不意味著我們就無能為力了,就像《引導孩子說出內心話》中這句話「孩子不跟爸媽分享了,只是個『果』的表象,而想要找到背後的『因』,需要我們的敏銳觀察。」

孩子不願分享,往往不只是成長的結果,也可能是他們曾感受到「說了也沒用」、「說了會被批評」,於是選擇沉默。我們可以試著回想,當孩子以前向我們分享時,我們的反應是什麼?是急著糾正?是給出一堆建議?還是帶著批判的眼光?如果孩子曾經反覆感覺「說了會帶來壓力」,那麼漸漸地,他們就會選擇不說。

單純地聆聽就夠了

要讓孩子重新願意分享,我們需要的不只是關心,更重要是調整自己的態度。試著放下「教育者」的角色,單純地做個聆聽者,讓孩子感受到安全與被理解,不需要逼問、不需要給答案,有時只要一句:「我懂,你一定有自己的想法吧?」孩子就會願意慢慢打開心扉。

孩子的沉默,並不是關係疏遠的終點,而是我們重新調整親子關係的提醒,提醒我們用更溫柔、更理解的方式,重新連結彼此的心。

圖片來源:Pexels

🔹POPA家長支援服務🔹

我們的團隊來自不同界別,分享共同理念:關顧孩子成長,陪伴家長同行,期望以自身專業,為家長及孩子提供適切支援,包括教養諮詢|家庭治療|兒童為本遊戲治療|個人輔導|伴侶/婚姻輔導等,如你也希望有人同行,聆聽你現在的困難,可按這裡了解詳情。