一年一度的幼稚園旅行,總是會讓我忍不住FF溫馨又快樂的場面,期待著「劇本」順利進行,不過養兒育女總是充滿驚喜,在女兒K3那次的旅行也一樣。

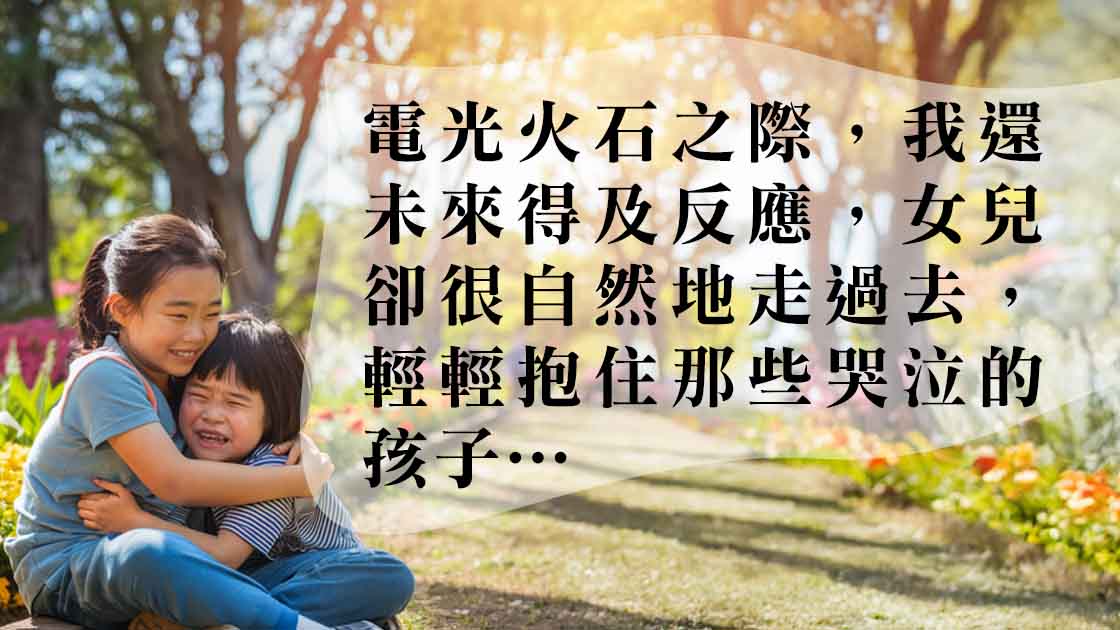

女兒的同理心讓我讚嘆

那次學校旅行地點是動物農莊,活動內容簡單,就是讓孩子們體驗餵羊。然而,當一群飢腸轆轆的小羊見到小朋友手上的嫩草時,場面一下子變得混亂起來——羊群開始追著手上拿着草的小朋友跑,家長們急得像麻鷹捉雞仔般擋在羊與孩子之間。

現在回想起來,有點搞笑,但當時場面確是混亂,大家都怕有孩子受傷,也有幾個孩子被嚇到哭了出來。

電光火石之際,我的大腦還未來得及處理眼前發生的事情,我的女兒卻很自然地走過去,輕輕抱住那些哭泣的孩子。原本驚慌失措的幾個孩子因為這個舉動而破涕為笑。那一刻,我突然意識到,女兒已經懂得主動關心別人了。

但問題是,她究竟是何時學會這種關懷別人的同理心的呢?

按孩子的不同發展方式去培養

最近,有一項研究探討3至6歲小朋友的同理心發展,發現孩子的同理心其實會隨年齡增長而改變,而且每個孩子的發展方式都不同。

有些孩子對他人情緒特別敏感,能夠迅速察覺朋友的不開心;有些孩子雖然不會馬上表現出情緒上的同理,但具備較高的理解能力,能夠推測別人為何會有某種情緒;還有一些孩子則是透過行動來展現關心,例如主動提供幫助或安慰對方。

同理心也可以因材施教

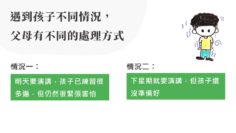

原來,每個孩子對同理心的理解和表達方式都不同,同理心的培養方式也就必需因材施教。如果孩子天生對別人情緒敏感,家長可以引導他們用行動來幫助別人,例如說:「如果你的朋友難過,你可以怎樣安慰他?」;如果孩子不太會主動關心別人,家長可以從日常對話中引導,例如問:「如果你是他,你會覺得怎樣?」,讓孩子學習站在別人的角度思考。

同理心並不是一朝一夕就能學會的,而是孩子在日常生活中,透過觀察、體驗和引導慢慢發展出來的。既然每位孩子都是獨特的,他們對情緒的理解與表達方式也不同,我們不必急於「教」孩子要有同理心,反而可以用心陪伴,給予足夠的空間,讓他們自己去探索「關心別人」的意義。

參考資料

- Simon, P., & Nader-Grosbois, N. (2023). Empathy in Preschoolers: Exploring Profiles and Age- and Gender-Related Differences. Children (Basel, Switzerland), 10(12), 1869.

圖片來源:AI圖片、Pexels