解答家長疑難:我的兒子剛滿三歲,平時由婆婆(即我媽媽)照顧,婆婆說他平日大多很乖,但每次我下班回到家,他就會變得特別頑皮。我自己也這麼覺得。我已盡量在下班後和週末假期全程陪伴他。有時奶奶或其他親戚看到,會說這是因為我過分縱容他,但正因為大家都這樣說,我自覺對他也很嚴厲。

到底如何才能改善這種情況?

⚡特約編輯Joan的解答⚡

這個問題想必很多媽媽都有共鳴。媽媽不在時乖巧可愛,像個天使;媽媽在時依賴任性,像個小魔王。孩子這種行為表現的反差在很多家庭都出現過,有的媽媽甚至因此受到指責:「都是因為你太溺愛他!」

為什麼孩子在媽媽面前特別「頑皮」?

不過媽媽們不必為此內疚自責,這種現象其實是源於孩子和母親建立起來的特殊依附關係。

依附是指人與生活中特定人物之間的強烈的情感聯結,與這個人互動帶來快樂,面臨壓力時會從這個人身上得到安慰。孩子能對許多熟悉的人形成依附,不僅媽媽,還有爸爸、兄弟姐妹、爺爺嫲嫲、外公外婆及外傭姐姐等。不過,孩子多數會對某一個人存在明顯的偏愛,而這個人通常是媽媽。

親子依附關係的秘密

畢竟媽媽能夠為孩子提供一個安全基地,也正因為有這個安全基地在,孩子可以安心去探索外面的世界,當他們感到焦慮和不安時,就會回到安全基地尋求安慰。他們相信在媽媽會一直在這裡,給予愛和接納。

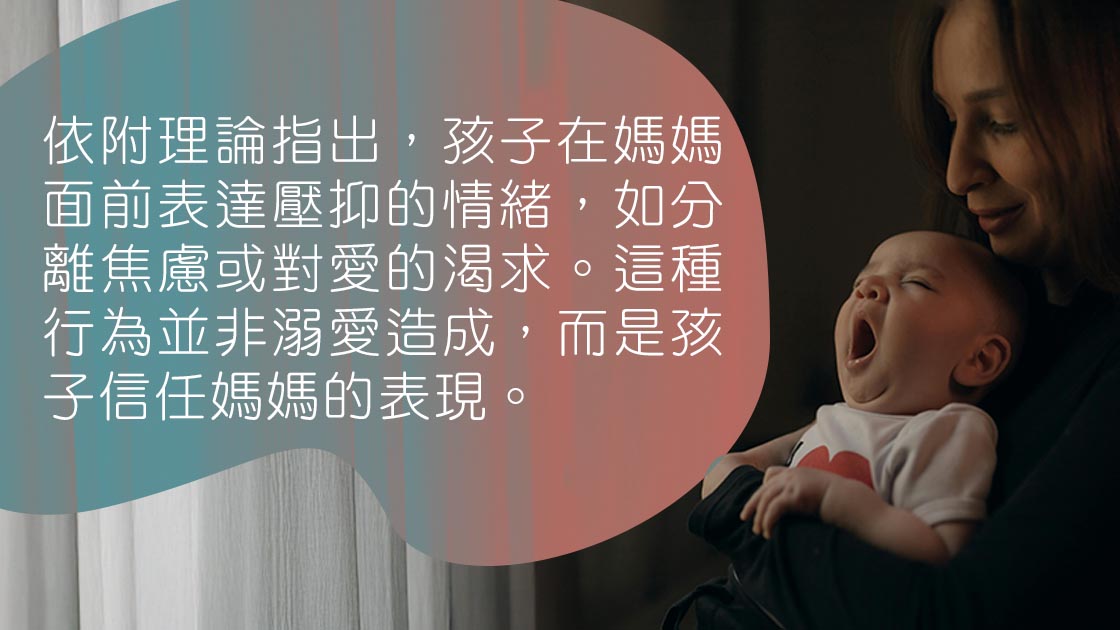

基於這份對媽媽的信任,孩子會在媽媽面前表達和宣泄在其他人面前隱藏壓抑的情感,這些情感可能來自要跟媽媽分離的焦慮,也可能是對媽媽離開產生的憤怒,可能是因為沒有得到及時回應的不滿,可能是在反復確認和證明媽媽的愛,也可能是在表達對媽媽的恨……而這些情感正是孩子在媽媽面前顯得特別「曳」的原因。有些孩子會整天纏著媽媽、動不動哭鬧、不允許其他人靠近自己、什麼都讓媽媽做,甚至還會打媽媽。

依附理論如何解釋這種行為?

提出依附理論的心理學家John Bowlby認為,父親或母親的在場不可避免地喚起了孩子那些不能被其他人喚起的原初而混亂的情感,使得他們表現出幼稚和不好的行為。即使在鳥類中,這也是事實。當已經有能力覓食的小鳥看到父母時,它們會立刻表現得像幼鳥一樣向父母討吃。

那麼,面對孩子的「曳」,媽媽們應該怎麼做呢?有人可能會認為這些情感和行為是不好的:「小朋友怎麼可以這麼不講理?」「不應該有嫉妒和憎恨的情緒!」他們會試圖通過吼叫或者懲罰來制止孩子。然而,這種方式不僅不能化解孩子的情緒,反而會讓孩子形成這種感覺:我是不好的,世界不歡迎我。他們因而壓抑自己的情感,不信任父母,與父母疏遠,形成不安全依附模式。

如何正確回應孩子的「頑皮」?

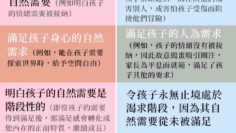

事實上,情緒和情感並沒有好壞之分,如果被否認被拒絕,他們就成為具有破壞性的力量,反之,如果被看見、被容納,就能轉換成向好的生命力。當媽媽能夠理解孩子的依戀行為,願意滿足孩子的相應需求,並且能夠認識到孩子的情緒通常是因為他在尋求愛與關心時受到了挫敗,並且焦慮自己是否可以依靠媽媽時,就能夠給予孩子及時的關注和滿足,讓孩子形成我是好的,我值得被愛的感覺。正是這份感覺,讓孩子對這個世界充滿善意和信心,從而能夠向外伸展自己的能量,並且發展出同理心和道德感。

以下是給媽媽們的幾點建議:

1. 看到孩子「曳」的行為背後的原因

「曳」只是問題的表象,它是孩子痛苦、委屈或者願望不能實現時的表現。只有試著去瞭解孩子的感受:冷了?餓了?疼了?——才能真正理解孩子,並及時給予關注和回應。

2. 協助孩子表達情緒

對於孩子來說,能夠直接、主動表達情緒很有幫助,父母通過接納孩子的情緒,向他們表明,我們不害怕怨恨,也相信它是可以駕馭的。如果孩子還太小,不知道如何表達情緒,父母可以幫助孩子表達。例如:「你是擔心媽媽會離開嗎?」「你因為媽媽今天沒在家陪你而生氣?」

3. 處理好孩子的分離焦慮

跟孩子分離時,盡量跟他說清楚離開的原因,並告訴他什麼時候回來,不要採取哄騙或偷偷走掉的方式。如果孩子不知道媽媽去了哪裡,什麼時候回來,這是讓他們最焦慮的事情,因此,為分離提供一個解釋很重要。

4. 信守承諾

答應孩子的事情要盡量做到,這樣孩子才能形成父母是可靠穩定的安全感。

5. 多陪伴孩子

QUALITY很重要,QUANTITY也很重要。如果你總不在孩子身邊,你怎麼向孩子表示接納、讚賞和關愛呢?

6. 多擁抱孩子

「愛我就抱抱我!」越小的孩子,越喜歡父母用肢體表達愛。

祝願每個媽媽都能和孩子建立起安全的依附關係,成為孩子溫暖的港灣!

圖片來源:Pexels

🔹POPA家長支援服務🔹

我們的團隊來自不同界別,分享共同理念:關顧孩子成長,陪伴家長同行,期望以自身專業,為家長及孩子提供適切支援,包括教養諮詢|家庭治療|兒童為本遊戲治療|個人輔導|伴侶/婚姻輔導等,如你也希望有人同行,聆聽你現在的困難,可按這裡了解詳情。