暑假快到,「去邊度玩」同埋「有咩嘢玩」固然是家長間的熱話,但是編輯特別想跟大家分享一個可能會忽略的面向,就是讓孩子多些「同人玩」,而不要只得家庭活動。

同人玩是上一代的童年

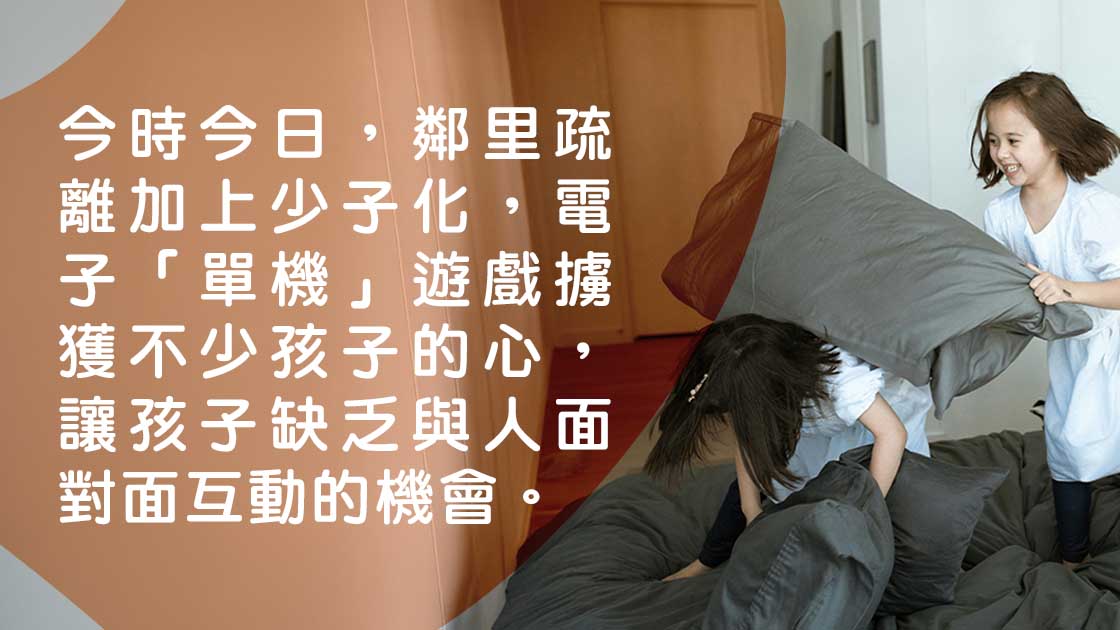

從前屋邨內小朋友一天到晚聚在一起齊齊玩是常見光景,而且那個年代一個家庭生幾個,就算在家的時間,仍有很多手足遊戲玩樂的機會。今時今日,鄰里疏離加上少子化,電子「單機」遊戲擄獲不少孩子的心,讓孩子缺乏與人面對面互動的機會。

你以為這只是童年回憶不同了罷,實際上那些與他人一起玩的經驗,其實是人類最重要的學習環境之一。著名社會心理學博士Jonathan Haidt更曾指玩耍本來就是童年的「要務」,因為通過活力十足而頻繁的玩耍,有助促進大腦神經元的連結。當孩子玩耍的機會被剝奪,「社交、認知和情緒方面都會受到負面的影響」。

同人玩可以培育情緒素養

聽過很多家長講,平常在家中情緒穩定的孩子,到公園溜滑梯卻會與他人爭執,甚至出手打人,又或在學校與同學為爭玩具情緒崩潰,即使家長嘗試說理引導,孩子也聽不入耳。參考台灣諮商心理師胡展誥的分析,這些在團體生活浮現的行為問題,反映出孩子平時在生活中未被培養的能力,然而這並不是因為家長管教不善,而是與環境變遷有密切關係。

試想想,如果孩子自小沒太多機會與朋輩玩耍,從不需要輪流排隊,那麼突然要讓他等待,他會很不耐煩也是可以預期的事。

孩子與他人在實體遊戲時,就是置身於真實的社交場景當中,從觀察與體驗中,逐步磨練出各種人際互動技巧和能力,也就是我們平常說的「社教化/社會化」(Socialization)。

為孩子塑造玩樂環境是最自然的學習方式

因此,為孩子提供與人互動遊戲的機會,就是為他塑造學習環境。如果可以,這個暑假不妨盡量為孩子安排玩伴,又或帶孩子到團體的環境玩耍,甚至自己擔當陪玩師也是好選擇!

參考資料

- 胡展誥(2024)。《情緒流動:11個內在對話練習,陪伴孩子調節情緒》。遠流出版社。

- 鍾玉玨(譯)(2024)。《失控的焦慮世代:手機餵養的世代,如何面對心理疾病的瘟疫》(原作者:Jonathan Haidt)。台灣:網路與書出版。

圖片來源:Pexels

⭐自家廣告⭐

若想收到POPA最新活動詳情,可按此加入POPA活動發佈Whatsapp群組